“México es paradisíaco e indudablemente infernal”, le escribe Malcolm Lowry a Jonathan Cape. A un amigo le confiesa: “México es el sitio más apartado de Dios en el que uno pueda encontrarse si se padece alguna forma de congoja; es una especie de Moloch que se alimenta de almas sufrientes”. JV.

sábado, mayo 28, 2011

miércoles, abril 01, 2009

La muerte del Sol

Por Mariano Ribas

Como si fuera un dios, el Sol parece inmortal, todopoderoso e invencible. Enorme, ardiente y cegador. No lo vimos nacer. Ni tampoco lo veremos morir. Y sin embargo, alguna vez nació. Y alguna vez, inexorablemente, también morirá. Dentro de miles de millones de años, esa formidable máquina de luz y calor, que sostiene a un fabuloso sistema de mundos en órbita, entrará en crisis. Y finalmente, tras largos esfuerzos por seguir adelante, sus fuegos sagrados se rendirán ante sus propias leyes.

Como toda estrella, tarde o temprano, de una manera u otra, el Sol se apagará para siempre. Y entonces, por supuesto, también terminará la larga historia de la Tierra y del Sistema Solar. Mientras seguimos transitando el Año Internacional de la Astronomía, vamos a echarle una mirada, justamente, al futuro de nuestra estrella. Y a su inevitable y espeluznante destino final.

UNA MAQUINA DE LUZ Y CALOR

Como todas las estrellas, el Sol nació en un rincón especialmente denso de una nebulosa, una inmensa nube de gas (hidrógeno y helio, principalmente) y polvo. Una nebulosa perdida en un rincón bastante marginal de la galaxia. Fue hace unos 4600 millones de años. Al principio, el Sol era tan sólo una “protoestrella”, una masa gaseosa giratoria y en continua contracción gravitatoria. Pero llegado cierto momento, la presión y las temperaturas en sus zonas centrales fueron tan altas, que los núcleos de hidrógeno (protones) comenzaron a chocar violentamente, fusionándose y formando helio. Un proceso generador de energía: luz y calor. El Sol se había encendido.

Desde entonces, nuestra estrella no ha hecho otra cosa que consumir su propio hidrógeno central para funcionar. Actualmente se calcula que cada segundo el Sol convierte unos 700 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Durante la transformación, una parte de esa masa inicial se convierte en energía: la luz y el calor que el Sol emite, a ritmo furioso y sostenido, desde su nacimiento.

Y ese mecanismo es crucial para su propia supervivencia: las reacciones termonucleares que se producen en su corazón, a unos 15 millones de grados, “sostienen” al Sol y evitan su derrumbe gravitatorio. Hay un precioso y vital empate de fuerzas: la presión de los gases y la radiación que emite el núcleo contrarresta la acción de la gravedad. No es una casualidad, ni un milagro: sin ese empate físico no hay estrella posible. Y mientras ese empate continúe, el Sol funcionará perfectamente. El problema, justamente, es que el empate no puede durar para siempre.

ECONOMIA DE GUERRA

Los mismos mecanismos termonucleares que hacen funcionar y brillar a la maquinaria solar son (y serán) los responsables de su lenta y fatal metamorfosis. Desde su nacimiento, el Sol ha ido consumiendo su “combustible” central, creando helio. Y lógicamente, sus reservas no son infinitas. Las estimaciones actuales indican que el Sol ya habría gastado cerca de la mitad de las reservas de hidrógeno de su núcleo.

Y al mismo tiempo, ha ido acumulando más y más helio en su corazón. Pero en principio, ese helio central que se va acumulando, es inerte, no fusionable. Por lo tanto, para seguir adelante, el Sol ha tenido que “autoajustarse”, contrayendo y calentando progresivamente su núcleo. Como resultado, las fusiones termonucleares se han ido acelerando. En otras palabras: parece que hoy en día nuestra estrella es un 30 por ciento más luminosa que en su primera infancia. Y lejos de detenerse, la tendencia continuará.

EL CIELO NOS CUENTA SU HISTORIA

A esta altura, y antes de seguir, uno podría preguntarse cómo es posible trazar la biografía del Sol. Y bien, resulta que no sólo existen modelos teóricos físico-químicos que describen su comportamiento, sino también se han hecho precisas simulaciones por computadora que pueden crear y hacer funcionar estrellas virtuales. Pero también hay una gran ayuda de la naturaleza: el cielo mismo nos cuenta la historia de las estrellas. Con los telescopios podemos ver nebulosas, que son los lugares secretos donde las estrellas nacen.

Podemos verlas allí metidas, en sus cunas de gas, formándose y dando sus primeras luces (como ocurren en la famosa Nebulosa de Orión, por ejemplo). También podemos ver estrellas jóvenes, que todavía se están quitando de encima sus velos gaseosos. O estrellas ya en plena gestación de sus sistemas planetarios (como Beta Pictoris). Pero también podemos ver estrellas maduras, como la nuestra, o como Sirio, o Epsilon Eridani. Y estrellas viejas, en agonía, e incluso muertas.

Todo está en el cielo. Es como echar una mirada a nuestro alrededor, y ver las panzas de futuras mamás, bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Sólo se trata de trazar la línea, de principio al fin. Aquí y en el cielo. Y ahora sí, continuamos con la vida del Sol...

MAS GRANDE, CALIENTE Y BRILLANTE

De la mano de la teoría y de la observación, el futuro del Sol parece estar bastante claro para la astronomía moderna. Poco a poco, durante los próximos cientos de millones de años, el ritmo de fusión del hidrógeno en helio irá aumentando, de la mano de presiones y temperaturas cada vez más altas en el interior de nuestra estrella. Más aún, la zona de fusión se irá corriendo lentamente hacia zonas periféricas al núcleo, hoy mayormente inactivas.

Pero la verdad es que los grandes cambios se harán esperar mucho, mucho tiempo: recién dentro de unos 1000 millones de años el Sol será un 10 por ciento más brillante que hoy. Y también, un poco más caliente: su temperatura superficial pasará de los actuales 5600°C a unos 5800°C. En forma paralela, el aceleramiento de las reacciones termonucleares (y su consecuente aumento en la liberación de energía) también llevará a un progresivo aumento en el tamaño del Sol. Lento, pero imparable.

Con el correr del tiempo, la todopoderosa estrella seguirá apostando cada vez más fuerte: se hará más grande, más caliente y más luminosa. Y pasará de la madurez a la vejez. Claro que, en términos solares, ese pasaje no llevará las muy humanas décadas sino miles de millones de años.

Según el astrónomo Gregory Laughlin (autor del maravilloso libro Las Cinco Edades del Universo: una mirada a la física de la Eternidad), dentro de unos 7000 millones de años (es decir, cuando esté ya acercándose a sus 12.000 millones de años de vida), el Sol tendrá casi el triple de su brillo actual, y más del doble de su tamaño.

Por entonces se habrá convertido en un globo de gas de más de 3 millones de kilómetros de diámetro. Y sus planetas más cercanos serán verdaderos infiernos, mundos arrasados, con superficies de pura roca pelada y ardiente y carentes de toda atmósfera (un poco más adelante veremos qué suerte nos toca).

“GIGANTE ROJA”

Totalmente indiferente a la horrible suerte de sus escoltas más próximos, el Sol seguirá su marcha alocada. Cada vez más grande, caliente y brillante, su acelerado núcleo latirá con más furia, quemando más y más hidrógeno. Y cuando haya alcanzado los 12.000 millones de años, la que alguna vez fue una estrella normal ya se habrá convertido en una grotesca versión de sí misma: una “Gigante Roja”, un descomunal globo gaseoso de unos 150 millones de kilómetros de diámetro. Tan grande que el pobre Mercurio será atropellado y convertido en pura ceniza planetaria.

La hinchazón del Sol como “Gigante Roja” marcará el inicio de la última y más catastrófica etapa de su vida: ya sin reservas de hidrógeno en su núcleo, todo será helio. Al principio, y sin mayor resistencia, la gravedad ganará la pulseada contra la radiación central, obligando al colapso de la estrella. El Sol retrocederá, y se achicará momentánea y dramáticamente.

Pero esa contracción levantará inevitablemente la presión y la temperatura de su corazón. Y entonces, al alcanzar unos 100 millones de grados, aquel helio inerte se verá obligado a fusionarse, convirtiéndose en carbono y oxígeno. La maquinaria estelar reavivará sus fuegos termonucleares. Y con más furia aún: el Sol volverá a hincharse, iniciando su segunda (y final) etapa de Gigante Roja, en medio de violentos, breves y sucesivos “flashes de helio”.

Esa estrella que hoy vemos en el cielo, con su casi millón y medio de kilómetros de diámetro, se habrá transformado, por obra y gracia de sus propios mecanismos internos, en un monstruo de 300 millones de kilómetros (el tamaño de la actual órbita terrestre). Y habrá cumplido unos impresionantes 12.300 millones de años.

LOS ULTIMOS LATIDOS

A esa altura, al Sol ya le quedará muy poco por vivir. Viejo, hinchado, enrojecido por fuera (debido al enfriamiento de sus capas externas) y quemando sus últimos cartuchos. Los últimos, sí, porque una vez que el helio central se haya agotado –cosa que le tomará “apenas” unos 100 millones de años más–, su corazón será casi todo carbono y oxígeno. Nuevos elementos que, a falta de las presiones y temperaturas necesarias (del orden de los cientos de millones de grados), el avejentado núcleo solar será incapaz de fusionar en otra cosa como para seguir adelante.

Apretujado hasta límites casi inconcebibles por el peso del resto del Sol, ese núcleo inerte de carbono y oxígeno, incapaz de seguir generando energía por fusión, se convertirá en una suerte de carozo gaseoso hiperdenso: una enana blanca. Un cuerpo tan pequeño como la Tierra, pero con la mitad de la masa del Sol.

Y en consecuencia, con una densidad verdaderamente asombrosa: 1 a 3 toneladas por centímetro cúbico. Un engendro físico que sólo se salvará de un colapso aún mayor gracias a la resistencia de sus electrones sueltos (las estrellas mucho más masivas que el Sol dan lugar a cadáveres estelares aún mas densos, como las estrellas de neutrones y los increíbles agujeros negros).

Todo eso ocurrirá con el núcleo del Sol... ¿y el resto? Lenta, gradual e inexorablemente, las capas medias y externas de aquella Gigante Roja se irán desgarrando hasta formar una “nebulosa planetaria”, una inmensa y colorida burbuja de gases en expansión que dejará al desnudo el núcleo de la estrella, convertido en enana blanca (el término “nebulosa planetaria” puede confundir, pero proviene de la astronomía del siglo XIX y tiene que ver con el aspecto telescópico de estos residuos estelares, que parecen discos, como los de los planetas).

El cielo también está lleno de estos fantasmas cósmicos, como las famosas M57 (la “Nebulosa Anillo”) o la NGC 7293 (la “Nebulosa Helix”). Son los vestigios sutiles de estrellas que ya han muerto. Mirar nebulosas planetarias y sus enanas blancas centrales es, en cierto modo, asomarnos al destino último del Sol.

TRISTE, SOLITARIO Y FINAL

Enana blanca y nebulosa planetaria: eso será el Sol dentro de casi 8000 millones de años. Y luego, la pura decadencia. La nebulosa planetaria se irá disolviendo en el espacio circundante, devolviendo gases reciclados al medio interestelar. Y la enana blanca, aquel pesado corazón del Sol, que inicialmente será un objeto muy caliente y brillante, irá enfriándose muy lentamente. Hasta que, finalmente, se convertirá en una “enana negra”, una suerte de bola de ceniza estelar, triste, fría y oscura.

¿Y la Tierra? La verdad es que poco importa saber si, en su expansión final, el Sol se devorará o no a la Tierra (sobre este punto, hay modelos que no se ponen de acuerdo). Pase lo que pase, e incluso bastante antes de la muerte del Sol, nuestro planeta será un lugar imposible de habitar. Con temperaturas horrendas, océanos evaporados, superficies de roca fundida y una atmósfera completamente arrasada. Y más allá de que se salven o no del incendio final, el resto de los planetas y sus lunas quedarán sumergidos para siempre en la oscuridad y el frío más crudos que el universo tiene guardados.

Si aún estamos por aquí dentro de 2 o 3 mil millones de años, la humanidad –en la forma que exista– deberá emprender un éxodo final y definitivo hacia otras regiones de la galaxia. Será el momento de hacer las valijas y salir en búsqueda de nuevos mundos habitables, al amparo de la luz y el calor de soles jóvenes y prometedores. Nuevos horizontes para escapar a lo inevitable.

EPILOGO

Aquel dios venerado por todas las culturas y en todas partes de la Tierra, aquel dios que parece mucho más razonable, palpable y cercano que tantos otros dioses, vivirá una vida muy larga, es cierto. Tan larga que a su lado toda vida, todo acontecer y toda historia humana parecen reducirse a un mero y efímero parpadeo.

El Sol nos ha visto nacer y nos verá morir. A nosotros y a todas las generaciones humanas, pasadas, presentes y futuras. Sus tiempos son los tiempos de las estrellas, aquellos otros soles, mucho más lejanos, que vemos noche a noche. Tiempos que nos abruman y nos espantan de sólo tantearlos con la imaginación.

Pero son tiempos, no eternidades: dentro de miles de millones de años el Sol caerá rendido. Ya sin resto para reavivar sus fuegos sagrados, completamente desmantelado y con su corazón a la vista, nuestra estrella vivirá sus últimos momentos. Y luego se apagará para siempre. Ya sin el Sol, el Universo también se habrá muerto un poco.

viernes, enero 30, 2009

La metafísica del gran rebote universal

Por Matias Alinovi

A esta altura de la posteridad centenaria de las ideas de Einstein y de Schrödinger –o de Planck, o de Heisenberg, o de cualquiera de los precursores de la mecánica cuántica–, el desarrollo de una teoría unificada que supere, incorporando a ambas, la ignorancia mutua que las dos visiones del mundo parecen prodigarse –esa ignorancia que permite a cada una operar en su ámbito, en lo minúsculo y lo inmenso, en lo infinitesimalmente discreto y lo infinitamente continuo–, va convirtiéndose en una suerte de metafísica algebraica. Una disciplina afecta a las aseveraciones más conjeturales sobre el origen del tiempo y la materia nacidas en las necesidades operativas del cálculo.

Toda conjetura científica procede de la peripecia de los cálculos. Que el Universo haya estallado a partir de un punto, o que sea el rebote de incalculables historias anteriores, constituye una interpretación de desarrollos matemáticos complejos, tentativos. Una interpretación a veces inmoderada, apresuradamente metafísica.

Operativamente, esos desarrollos matemáticos están guiados por la necesidad de evitar las singularidades de las ecuaciones, aquellos puntos en que las variables se disparan hacia el infinito. La gran singularidad, la del principio. Si la Teoría General de la Relatividad establece que el Universo comenzó en una explosión, en el primer momento toda la materia habría estado concentrada en un punto de densidad infinita; densidad infinita y volumen cero. La teoría que predice esa explosión es incapaz, sin embargo, de operar matemáticamente con la singularidad; las ecuaciones divergen (es decir, se disparan para el infinito). Para entender qué sucedió en ese momento, en ese lugar, la física necesita una teoría cuántica de la gravedad, la tan mentada Teoría Unificada.

Uno de los candidatos a teoría unificada es la gravedad cuántica de bucles, un desarrollo teórico que comenzó hace algo más de veinte años con los trabajos precursores de Abhay Ashtekar, de Lee Smolin, de Carlo Rovelli. Ultimamente, fieles a una tradición, los teóricos de los bucles han adelantado conjeturas sorprendentes sobre el principio –o el “no principio”– de los tiempos. Conceptualmente más interesante es, quizás, el hecho de que propugnen la abolición del tiempo y del espacio; que se presenten como los epígonos de una concepción griega abandonada a partir de Newton.

BUCLES ERAN LOS DE ANTES

Carlo Rovelli suele recordar que los antiguos griegos sostenían dos nociones distintas del espacio: como entidad y como relación. Como entidad, no hay mucho que explicar. Es la imagen del mundo de los atomistas, de Demócrito, de Leucipo. La idea es que el espacio es una suerte de contenedor vacío en el que la materia está en movimiento. Un gran vacío, con átomos que se mueven: el mundo. Imagen familiar para nosotros.

Pensar el espacio como relación es considerar, en cambio, que la extensión es creada por los objetos. Pensar que si uno quitara los objetos que constituyen el mundo, entonces no quedaría nada. Nada quiere decir ni siquiera el espacio. De acuerdo con esa visión, el vacío no existe y el espacio es una propiedad de la materia. Esa noción antigua del espacio como relación es también la de Aristóteles y la de Descartes.

Con el tiempo, sin embargo, esa idea del espacio, habitual en la Grecia antigua, cambió, decayó, y el cambio constituyó una revolución conceptual. Newton recuperó para la ciencia de su época, y para la nuestra, la concepción atomista del espacio. Introdujo la idea de un espacio de referencia que perdura más allá de los objetos.

A partir de resultados anteriores –de Copérnico, de Kepler, de Galileo–, Newton desarrolló un sistema explicativo del mundo en el que los objetos se movían bajo la acción de fuerzas, que determinaban su aceleración, es decir, el cambio de magnitud o de dirección de su velocidad. Ahora bien, ¿cambio con respecto a qué? Con respecto a un espacio rígido, sólido, uniforme, indiferente a la existencia de la materia; el espacio que los atomistas ya postulaban. Tres siglos de newtonianismo nos tienen perfectamente acostumbrados a esas ideas.

DE LA DISCRECION DEL CAMPO

Pero en el siglo XIX, Michael Faraday, un físico británico, se aplicó al estudio de las fuerzas eléctricas y al hacerlo introdujo un nuevo cambio conceptual en el espacio, que pudo parecer intrascendente, pero que rápidamente demostró un poder reduccionista avasallante. Las cargas eléctricas parecían atraerse, o repelerse, ejerciendo una acción a distancia. Faraday prefirió pensar que la responsable de aquellas fuerzas era una entidad misteriosa que lo ocupaba todo. La imaginó hecha de infinitas líneas (entre dos líneas siempre hay otra). James Maxwell, un físico escocés, reemplazó las líneas de Faraday dibujando en cada punto un vector tangente y escribió ecuaciones para aquella cantidad artificiosa, a la que llamó campo eléctrico, que la consolidaron como entidad ubicua.

Lícitamente, uno podría pensar que el trámite era arbitrario, que procedía de la fantasía de Faraday y de la fiebre tangencial de Maxwell. Pero ocurrió que aquellas ecuaciones, que describían la dinámica del campo –el nuevo objeto no era estático, se movía, cambiaba en el tiempo– predecían unas ondulaciones. Maxwell identificó aquellas ondulaciones con la luz y del modo más inesperado obtuvo una teoría completa sobre su misterio: la luz era una ondulación del campo eléctrico. Esa identificación inaudita condujo al desarrollo de una tecnología ingente, que confirmó del modo más definitivo la pertinencia del campo: apareció Hertz, y la radio, y todo el variado dominio de las radiaciones. Pero entonces, ¿existía un campo? ¿Una entidad oscilante que lo ocupaba todo? La imagen del mundo cambiaba. No sólo había partículas moviéndose en un espacio rígido; también había campos ondulatorios.

Unas décadas más tarde, cuando Einstein se prepara para esbozar sus leyes sobre la gravitación, tiene a la vista el ejemplo de Maxwell. Entiende, acertadamente, que debe existir, también, un campo gravitatorio, responsable de la atracción entre los objetos masivos, el equivalente del campo eléctrico para las cargas. Einstein escribe ecuaciones para ese campo y al hacerlo alcanza un descubrimiento intuitivo, equivalente al de Maxwell: entiende que el campo gravitatorio efectivamente existe, pero que no debe agregarse a la realidad, como antes el eléctrico, sino que debe identificarse con aquel objeto conceptual introducido por Newton: el espacio.

La estructura básica respecto de la cual se definía la aceleración, eso era el campo gravitatorio. Lo que podía decirse de otro modo: no había espacio, sólo había campo. La estructura rígida de Newton, y de los atomistas, no existía, era artificiosa. Y también existían ondas gravitatorias, las ondulaciones del espacio.

Pero la Relatividad General no fue la única revolución conceptual del siglo XX; existió otra, la cuántica. Si Einstein revolucionó el espacio (y el tiempo), la cuántica revolucionó la materia. Enseñó que no existe una diferencia neta entre partículas, por un lado, y campos, por el otro. Más bien existe una dualidad: las partículas a veces se manifiestan como partículas, y a veces como ondas. Y los campos no son continuos, sino discretos. En definitiva, el poder reduccionista del concepto introducido por Faraday permite pensar la realidad como una superposición de campos discretos.

LA UNIFICACION

Después de cien años, ni la Relatividad General ni la mecánica cuántica están ya en la frontera del conocimiento: ambas teorías son confiables porque funcionan, es decir, existe una tecnología que indirectamente las valida, las avala. Y sin embargo, cada una está pensada de manera independiente, como si la otra no existiera: la relatividad postula campos continuos, la cuántica campos discretos, con un tiempo clásico.

¿Cómo podrían unificarse ambas teorías? Los teóricos de los bucles creen ver la respuesta hipotética en la lección de la historia: si la Relatividad General establece que el espacio es, en realidad, un campo físico, y la mecánica cuántica establece que todo campo físico presenta una estructura discreta, una afirmación junto a la otra sugiere que la teoría que las una deberá postular un espacio –un campo gravitatorio–, con una estructura discreta. Técnicamente, que hay que cuantizar –discretizar– el espacio.

La cosa no es fácil, y el ejercicio ha llevado décadas. Pero a través de la tecnología físicomatemática propia de la mecánica cuántica, los teóricos de los bucles afirman ahora que han develado la estructura del espacio a pequeña escala. Y que de acuerdo con sus ecuaciones, el espacio no está constituido por partículas, como podría esperarse, sino por unos objetos unidimensionales, por líneas, que no serían otra cosa que el equivalente espacial, gravitatorio, de las líneas de Faraday. Salvo que son discretas. Es decir, si las líneas de Faraday eran infinitas porque expresaban la supuesta continuidad del campo eléctrico, las líneas cuánticas del espacio son discretas. Cada línea tiene una dimensión física, que es del orden de la escala de Planck, es decir, del orden de los 10-35 metros.

Carlo Rovelli lo explica de este modo: “El espacio es muy similar a una tela, tejida de líneas, de hilos. La imagen del espacio que surge de las ecuaciones es la de un espacio tejido por estructuras unidimensionales, que, de no existir masas alrededor, se cierran sobre sí mismas; es decir, que forman bucles. De ahí la expresión gravedad cuántica de bucles. Bucles, líneas cerradas de Faraday, físicas, verdaderas. El espacio está formado por un número finito de líneas. La tela puede ser una imagen bidimensional del espacio. Para hacerse una imagen tridimensional, hay que pensar en una red de anillos”.

LAS CONJETURAS

En octubre del 2008, Martin Bojowald, que se presenta como el investigador preponderante en el ámbito de las implicaciones cosmológicas de la gravedad cuántica de bucles, publicó en Scientific American un artículo de divulgación: “¿Big Bang or Big Bounce (rebote)?: New Theory on the Universe’s Birth”. Allí Bojowald explica que, según la división del espacio en átomos –en átomos de espacio– que propone la gravedad cuántica, el espacio posee una capacidad finita para albergar materia y energía –el volumen del espacio no puede ser cero, sino que tiene, a lo sumo, la dimensión finita de los bucles–. Es decir, los bucles evitan los infinitos de las ecuaciones por el expediente simple de impedir el espacio cero.

Ahora bien, si el Big Bang ya no constituye una singularidad, si ahora la densidad no diverge en ese punto, el tiempo, conjetura Bojowald, debe haberse extendido más allá de ese momento. “Debe haber existido –dice– un Universo anterior a la explosión, que sufrió una implosión catastrófica, que alcanzó un punto de máxima densidad, y que luego comenzó a expandirse.” Una densidad más bien grande: de acuerdo con el modelo de los bucles, el equivalente de la masa de un trillón de soles en una región del tamaño de un protón. Alcanzada esa densidad, la fuerza de gravedad se habría vuelto repulsiva, dando lugar a la expansión del Universo, que la inercia ha hecho prosperar hasta nuestros días. “En conclusión –dice Bojowald–, una gran implosión condujo a un gran rebote, y de allí a una gran explosión.”

En un artículo aún más reciente, de la revista New Scientist, Abhay Ashtekar relata el momento en el que, observando una simulación matemática que corría hacia atrás en el tiempo, vio cómo esa simulación del cosmos, que él mismo había elaborado, rebotaba y comenzaba a expandirse de nuevo.

En conclusión, según los teóricos del bucle, la cuantización del espacio predice que el tiempo se extiende más allá del Big Bang, más allá de la explosión original prevista por la Relatividad General, y que nuestro Universo proviene del colapso de otro Universo. Que existió, antes de éste, un Universo que sufrió una implosión catastrófica, que alcanzó un punto de máxima densidad y que a partir de allí comenzó a expandirse nuestra realidad. La metafísica del rebote universal.

jueves, diciembre 04, 2008

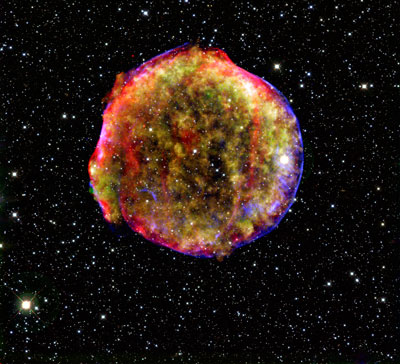

Expertos captan “ecos de luz” de supernova ocurrida en 1572

Dpa

Heidelberg/Londres, 5 de diciembre. Con modernos telescopios, los astrónomos observaron nuevamente la espectacular explosión de una estrella ocurrida en el siglo XVI, informó hoy el Instituto Max Planck de Astronomía en la ciudad alemana de Heidelberg.

Los especialistas captaron el “eco de luz” de una supernova, que ocurrió en 1572. Con tecnología moderna, fue posible capturar los reflejos del rayo de la explosión, que chocó en las nubes de polvo y gas del entorno de la estrella.

Debido al camino recorrido, estos reflejos tardaron 436 años más en llegar a la Tierra que el propio rayo. De esta manera, los expertos pudieron ser hoy de nuevo testigos de los ocurrido en el siglo XVI, indicó el Max Planck.

La “nueva” estrella, que centelleó en el otoño de 1572 en el firmamento y desapareció en abril de 1574, fue intensamente investigada y descrita por el astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601).

Tycho, quien era conocido por sus determinaciones de posición exactas, midió con precisión la ubicación de la supernova en el cielo y a partir de ello concluyó que la “nueva” estrella debía encontrarse más allá de la Luna.

Esto estaba en total discrepancia con la concepción entonces predominante del mundo y estableció una base fundamental para el cambio de la imagen del universo. La explosión es, desde entonces, una de las supernovas más conocidas de la historia de la astronomía.

Gracias al “eco de luz”, los astrónomos lograron ahora clasificar la supernova de Tycho, informa el grupo de astrónomos, encabezado por el alemán Oliver Krause, en un artículo publicado en la revista británica Nature (volumen 456, página 617).

Recursos para medir distancias

Se trató de la explosión termonuclear de una estrella enana blanca. El análisis mejoró los conocimientos de estas supernovas del tipo ßa, que son importantes recursos para medir distancias en el universo.

En esta forma de supernova, una estrella enana blanca absorbe materia de una gran estrella acompañante, hasta superar un límite crítico, colapsa bajo su propio peso y es desgarrada en una especie de explosión de bomba de hidrógeno.

Debido a que el límite crítico es siempre el mismo, estas supernovas tienen el mismo brillo, de modo tal que a partir de su aparente luminosidad en el cielo terrestre se puede calcular su distancia de la Tierra. Por este motivo son considerados hitos cósmicos importantes.

La supernova de Tycho es la primera explosión estelar de su tipo en la Via Láctea que pudo ser medida. Las supernovas de tipo ßa habían sido observadas directamente sólo en otras galaxias, recalcó el Instituto Max Planck.

Krause y colegas investigaron aplicando la misma técnica el “eco de luz” de otra supernova. Esta explosión en la constelación Cassiopeia fue del tipo IIb, en la cual una única estrella gigante sin acompañante colapsa bajo su propio peso y explota.

jueves, octubre 30, 2008

Choque de Titanes

Allí está Andrómeda. Luce calma e inofensiva: es aquel manchón, pálido y difuso, que en esta época, y desde nuestras latitudes, apenas se asoma sobre el horizonte del Norte hacia la medianoche. En las grandes ciudades, sólo podemos verla con la ayuda de unos binoculares. Pero en cielos verdaderamente oscuros y transparentes, es fácil observarla a ojo desnudo, como un suave resplandor ovalado, del tamaño de tres o cuatro lunas en fila.

Mirar a Andrómeda resulta por demás emocionante: es el objeto más lejano observable a simple vista. Está a una distancia de casi tres millones de años luz. Una fosa de espacio tan profunda que la luz, viajando a 300 mil Km/seg, demora casi tres millones de años en cruzar. Mucho espacio, y mucho tiempo.

Y eso también es profundamente emocionante: cuando miramos a Andrómeda, en realidad, la vemos como era hace casi tres millones de años. Esa suave luz galáctica que recién ahora pega en nuestras pupilas es muy vieja. Salió de allí cuando en la Tierra aún vivían Lucy y los demás Australopithecus afarensis, aquellas pequeñas criaturas bípedas que iniciaban el camino hacia nosotros.

Y sin embargo, noche a noche, año tras año, y siglo tras siglo, esa brutal brecha espacial que separa a Andrómeda de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se va cerrando. Sin que lo notemos, mañana, ambas estarán un poco más cerca que hoy. Y alguna remotísima vez, dentro de miles de millones de años, estos dos pesos pesado de la fauna galáctica local se encontrarán en un fenomenal abrazo gravitatorio. Un episodio mayúsculo que desatará oleadas masivas de alumbramientos estelares, y finalmente, el nacimiento de toda una nueva galaxia.

REINAS DEL “GRUPO LOCAL”

Hasta hace apenas un siglo parecía que nuestra galaxia era todo el universo. Pero no: la Vía Láctea no está sola, sino que forma parte del llamado “Grupo Local”, una familia de unas 50 galaxias, desparramadas en un radio de unos pocos millones de años luz (y que es, apenas, una mota de polvo en un universo de unos 100 mil millones de galaxias, y mayormente vacío, pero esa es otra historia).

La inmensa mayoría del “Grupo Local” son modestas galaxias “enanas”, formadas por unos pocos miles de millones de estrellas. Otras son un poco más respetables, como las Nube Mayor y la Nube Menor de Magallanes, dos galaxias vecinas que se ven como manchones en nuestros cielos australes. Pero la verdad es que en esta cincuentena de galaxias, sólo hay tres verdaderamente notables.

La tercera en el podio es M33 (también conocida como “Galaxia del Triángulo”, por la constelación donde se la puede ubicar), una muy bonita galaxia espiral de 50 mil años luz de diámetro. La segunda es la nuestra, una galaxia espiral barrada, de 100 a 120 mil años luz de diámetro, y unos 400 mil millones de estrellas (lo de “barrada” se debe a que su núcleo está, justamente, atravesado por una barra de estrellas y gases).

FUSION FINAL DE LAS DOS GALAXIAS EN UNOS 3 MIL MILLONES DE AÑOS.

FUSION FINAL DE LAS DOS GALAXIAS EN UNOS 3 MIL MILLONES DE AÑOS.Imagen: John Dubinsky - Universidad de Toronto (Canadá)

Y sí, obviamente, la número 1 es Andrómeda, otra galaxia espiral, quizás un 40 o 50 por ciento más grande que la nuestra, pero con una masa estelar bastante parecida. Este fabuloso carrusel de estrellas –también conocido como M31– es uno de los íconos máximos de la astronomía. No hay libro o revista especializada que no tenga una foto de Andrómeda en sus páginas. Además, es uno de los objetos más notables del firmamento (boreal, especialmente, porque desde el Hemisferio Sur apenas podemos verla sobre el horizonte).

Indiscutiblemente, y más allá de los parámetros que se tengan en cuenta (parece, por ejemplo, que la nuestra tiene más “materia oscura”), Andrómeda y la Vía Láctea son los dos titanes del Grupo Local. Incluso, cada una de ellas tiene un séquito de varias “galaxitas” satélites, sujetas por sus tremendos tirones gravitatorios. Y bien, parece que las dos reinas locales tienen su suerte echada en el largo plazo. Y alguna vez, las dos serán una sola.

A TODA VELOCIDAD

Por empezar, pongamos las cosas a escala, para entenderlo mejor. Actualmente, la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de 2,9 millones de años luz. Tomando en cuenta esa brecha y los tamaños de ambas (prescindiendo de ciertas diferencias), podríamos representarlas como dos CD separados por tres metros. No parecen demasiado juntas. El punto es que se están acercando.

A partir de distintos estudios espectrales de la luz emitida por Andrómeda, queda bien en claro su velocidad radial con respecto a la Tierra -y a toda la Vía Láctea, en realidad- es de unos 140 Km/seg. Es decir, 500 mil Km/hora. En realidad, no es que la Vía Láctea esté quieta y que Andrómeda se nos venga encima, sino que esa es la suma de las velocidades de una con respecto a otra.

Los dos titanes del “Grupo Local” se están acercando entre sí, ni más ni menos. Están jugando al juego que mejor juegan y que más les gusta: el irresistible juego de la gravedad. A paso firme y sostenido, devorando millones y millones de kilómetros por día (nada a escala intergaláctica), la Vía Láctea y su hermana mayor se verán las caras bien de cerca dentro de 3 mil millones de años. Y entonces comenzará un lento y espectacular drama.

LA GRAN SIMULACION

Las colisiones entre galaxias no son fenómenos tan raros en el universo. De hecho, los más grandes telescopios han fotografiado cientos y cientos de casos, algunos verdaderamente impresionantes -tanto en detalle como en espectacularidad- como en el caso de las famosas galaxias “Antenas” (situadas a más de 60 millones de años luz). El estudio de esos choques galácticos ha echado algo de luz sobre la suerte que les espera a la Vía Láctea y Andrómeda.

Tanto o más importantes han sido las contribuciones de varios modelos teóricos y simulaciones por computadoras, realizadas durante los últimos años. Entre los casos más notables figuran los trabajos publicados en 2000 y 2001 por el astrónomo John Dubinsky (Universidad de Toronto), y más recientemente, en 2007, por un grupo de investigadores encabezados por Thomas Cox y Abraham Loeb (Centro de Astrofísica HarvardSmithsonian, en Massachusetts).

Y ni hablar de las espectaculares imágenes virtuales generadas por el doctor Frank Summers y sus colegas (Space Telescope Science Institute, en Baltimore, EE.UU.). Generando “Vías Lácteas y Andrómedas virtuales” en súper computadoras, y cargando pilas de datos (como sus masas, diámetros, densidades, orientaciones, distancia y velocidades), fue posible adelantarse en el tiempo, y recrear -aproximadamente, claro está– el encuentro entre las dos galaxias, su evolución, y sus consecuencias. Veamos qué pasará...

NACIMIENTO DE “VIA ANDROMEDA”

Nada especialmente significativo ocurrirá hasta dentro de unos 1500 millones de años. A partir de entonces, lentamente (y a medida que Andrómeda vaya apareciendo cada vez más grande y brillante en el cielo), las siluetas de ambas galaxias empezarán a deformarse progresivamente, producto de sus respectivos tironeos gravitatorios.

Y unos 1000 millones de años después tendrán su primer encuentro, a más 1 millón 500 mil Km/hora. Será un tremendo roce que las deformará completamente, abriendo sus cerrados cuerpos espiralados, hasta formar unas especies de letras “S” muy estiradas. Ambas galaxias, completamente desgarradas, seguirán de largo, alejándose durante unos cientos de millones de años más, para luego frenarse y, entonces sí, caer hacia su abrazo y fusión definitiva.

Lejos de chocar verdaderamente, tanto en su roce inicial como en su fusión final, Andrómeda y la Vía Láctea se atravesarán, e integrarán sus cuerpos cientos de miles de veces millonarios en estrellas. De hecho, y dados los enormes vacíos interestelares, es tremendamente improbable que alguna de sus estrellas choquen entre sí (para entenderlo un poco mejor, basta con imaginarse a dos granos de arena separados en el volumen de un estadio de fútbol).

En medio de retorcijones y corrientes alocadas de estrellas, lanzadas en una y otra dirección, ambas galaxias se irán asentando en un cuerpo único de forma aproximadamente ovalada. Habrán pasado unos cuatro mil millones de años desde nuestros días.

El largo y traumático parto del nuevo monstruo galáctico, que nosotros preferimos llamar “Vía Andrómeda” (aunque en otros sitios la llamen “Milkomeda”), traerá aparejado otro fenómeno nada menor: remolinos y colisiones directas entre las nebulosas que flotan entre las estrellas. Enormes masas de gas y polvo que miden cientos o miles de años luz, y que se verán inevitablemente forzadas a chocar y colapsar, desatando masivas oleadas de nacimientos de estrellas. Nuevos soles que se encenderán por primera vez en la flamante –y aún muy inestable– súper galaxia.

¿Y EL SISTEMA SOLAR?

En los cielos de la Tierra, el espectáculo estará garantizado desde el comienzo. La espiralada silueta de Andrómeda ocupando casi todo el cielo, es algo que eriza la piel de sólo pensarlo. Pero... ¿habrá alguien para verla? Más aún: ¿cuál será la suerte de todo el Sistema Solar en medio de semejante desbarajuste galáctico? Nada podemos saber acerca de la suerte de la humanidad. Tal vez, por aquel lejanísimo entonces, hayamos poblado buena parte de la galaxia, quién sabe con qué forma, y viajando a velocidades sublumínicas. O tal vez hayamos desaparecido muchísimo tiempo antes.

Lo cierto es que dentro de tres o cuatro mil millones de años, el Sol seguirá vivo. Sí, será una estrella bastante vieja, pero aún le quedará resto para brillar otros dos mil millones de años. Más allá de ciertas diferencias en cuanto a los tiempos y al desarrollo general de la colisión, los modelos de Dubinsky y de Cox/Loeb coinciden en algo: el Sol (arrastrando a todo el Sistema Solar) seguramente saldrá disparado hacia los bordes de la nueva galaxia, quizá quedando a unos 100 mil años luz de su centro (en comparación, actualmente, estamos a 27 mil años luz del núcleo de la Vía Láctea).

Pero, pase lo que pase, el viejo Sol sabrá defender y retener a su corte de mundos. En medio de la debacle galáctica, la gravedad solar se impondrá a los muy atenuados tirones de otras estrellas, mucho más lejanas, y a la deriva. Y así será hasta el final de sus días. Y cuando el viejo Sol finalmente muera, Vía Andrómeda ya habrá calmado hace rato sus penosas furias de parto. La colosal galaxia elíptica, con casi un millón de millones de estrellas, estará en paz. Y dominará orgullosa este rincón perdido del universo.

martes, abril 22, 2008

Hawking: "Si la raza humana sigue otro millón de años, tendremos que ir donde nadie ha ido jamás"

AGENCIAS

El astrofísico inglés Stephen Hawking, conocido por sus prestigiosos estudios sobre el universo y la gravedad, ha abogado hoy en Washington por que el hombre se lance a la conquista del espacio con el mismo espíritu y ambición con que Cristóbal Colón partió a la exploración del Nuevo Mundo en 1492.

"Si la raza humana va a continuar otro millón de años, tendremos que ir donde nadie ha ido jamás", ha recalcado el científico, de 66 años, en una conferencia en la Universidad de Georgetown, para celebrar los 50 años de la NASA.

"Nos encontramos en la misma situación que Europa en 1492. Es posible que hayan argumentado que era una pérdida de tiempo enviar a Colón a buscar algo que no existía. Pero el descubrimiento de América ha cambiado profundamente la antigüedad. Pensad: no tendríamos el Big Mac", ha declarado.

Para Hawking, la exploración espacial debería incluir la creación de una base permanente en la Luna en el curso de los próximos 30 años, así como el desarrollo de un nuevo sistema de propulsión para llevar al hombre más allá del sistema solar.

Hawking, quien sufre esclerosis lateral amiotrópica y tiene que utilizar un sintetizador de voz, ha destacado que "partir a la conquista del espacio tendrá un efecto todavía más grande. Va a cambiar completamente el futuro de la raza humana, e incluso podría determinar si tenemos un futuro", ha destacado.

Los viajes espaciales "nos permitirán tener una mejor perspectiva sobre esos problemas, y ojalá nos unan para enfrentarnos a un desafío común", ha añadido.

¿Estamos solos? "Probablemente, no"

A la gran pregunta de si estamos solos en el universo, el astrofísico británico responde que "probablemente no".

Si existe vida, "¿por qué no hemos detectado señales alienígenas en el espacio, algo así como concursos televisivos extraterrestres?", se pregunta el científico, quien cree que una de las opciones es que no haya más vida. Según Hawking, si existe algo o alguien lo suficientemente inteligente para enviar señales al espacio, lo es también para fabricar armas nucleares.

"La vida primitiva es muy común y la vida inteligente es más bien rara (...). Algunos dirían que aún no existe en la Tierra", ha señalado, para después señalar con humor: "Tened cuidado si os topáis con un extraterrestre porque podríais contraer una enfermedad para la que no tendréis defensas".

jueves, septiembre 06, 2007

Baptistina extinguió a los dinosaurios

Los expertos ofrecen esta explicación en un artículo publicado hoy en la revista científica británica Nature, en el que indican que el asteroide tenía unos 170 kilómetros de diámetro y estaba situado en los albores del Sistema Solar.

Y fue precisamente un fragmento provocado por su ruptura el que, hace 65.5 millones de años, cayó en lo que es ahora la península de Yucatán, causando una extinción masiva que trajo consigo el término del período del Cretáceo.

La explosión fue ocasionada por uno de los muchos fragmentos que chocaron contra la Tierra, porque, según los investigadores, ese fenómeno dobló el número de impactos en los planetas del Sistema Solar en los últimos 100-200 millones de años.

Dirigidos por William Bottke, del Instituto de Investigación Southwest, en el Colorado, el equipo científico se sirvió de simulaciones por ordenador para mostrar que esta oleada de colisiones probablemente fue provocada por la "catastrófica ruptura" de un asteroide, 160 millones de años atrás, cuyos fragmentos se conocen como la familia de asteroides Baptistina.

Al combinar los resultados obtenidos, los expertos concluyeron que esta lluvia de asteroides es, con un 90 por ciento de probabilidad, la causa del impacto ocurrido en el periodo Cretáceo.

Los autores del artículo sugieren que la colisión, que provocó un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro, llamado Chicxulub, y una catástrofe ambiental en todo el mundo, formó parte de un proceso mucho más extenso, que afectó a todo el Sistema Solar.

Por ejemplo, plantean que esos impactos pudieron haber creado también el cráter Tycho en la Luna y otros cráteres gigantes en Venus y Marte.

Asimismo, la investigación indica que la lluvia creada por el Baptistina podría ser la fuente de aproximadamente un tercio de los objetos que rodean actualmente la Tierra.

sábado, julio 28, 2007

Pedaleando en el espacio

El escándalo socava la imagen de la NASA, donde se supone que sus elementos son duramente entrenados y sometidos a situaciones extremas para demostrar una sangre fría a toda prueba.

viernes, junio 01, 2007

Dentro de 3 billones de años el Universo parecerá estático

http://www.astroenlazador.com

Cuando el astrónomo holandés Willem de Sitter propuso un modelo estático del Universo a principios de siglo XIX, aún llevaba unos tres billones de años de adelanto. Ahora, el físico Lawrence Krauss de la Case Western Reserve University y Robert J. Scherrer, de la Vanderbilt University han predicho que dentro de billones de años la información que nos permite entender cómo nuestro Universo se expande habrá desaparecido tras el horizonte visible. La impresión que tendrían los futuros investigadores es que nos encontramos en un "universo isla" formado por la Vía Láctea y los componentes del Grupo Local de Galaxias en un inmenso vacío oscuro.

Estas ideas se exponen en el trabajo "El retorno del Universo Estático y el Fin de la Cosmología" ("The Return of the Static Universe and the End of Cosmology"), que recibió en 2007 uno de los premios más importantes de la Gravity Research Foundation y que será publicado en el numero de octubre de la revista Journal of Relativity and Gravitation.

«Si bien los físicos del futuro serán capaces de deducir que su universo isla no es eterno, parece improbable que puedan averiguar que durante el principio se produjo un Big-Bang.» -exponen Krauss y Scherrer. Según el primero, desde que Edwin Hubble llevó a cabo sus observaciones sobre la expansión del universo en 1929, el conocimiento fundamental acerca del Big-Bang se basa en medidas de la radiación de fondo de microondas -un "residuo" de la formación temprana del Universo-, en el alejamiento de las galaxias del Grupo Local, en las evidencias de la abundancia relativa de determinados elementos químicos producidos en las primeras etapas de evolución cósmica, así como en datos basados en la Teoría General de la Relatividad de Einstein.

«Si bien los físicos del futuro serán capaces de deducir que su universo isla no es eterno, parece improbable que puedan averiguar que durante el principio se produjo un Big-Bang.» -exponen Krauss y Scherrer. Según el primero, desde que Edwin Hubble llevó a cabo sus observaciones sobre la expansión del universo en 1929, el conocimiento fundamental acerca del Big-Bang se basa en medidas de la radiación de fondo de microondas -un "residuo" de la formación temprana del Universo-, en el alejamiento de las galaxias del Grupo Local, en las evidencias de la abundancia relativa de determinados elementos químicos producidos en las primeras etapas de evolución cósmica, así como en datos basados en la Teoría General de la Relatividad de Einstein.Como si se tratase casi una historia de ciencia ficción, los cosmólogos comenzaron a preguntarse qué aspecto nos mostraría el Universo en diferentes momentos del tiempo. Mucho tiempo después de que desaparezca nuestro sistema solar, los hipotéticos científicos que viviesen en otros mundos podrían querer averiguar cuál fue el origen de todo lo que conocen, sus "universos aislados" dominados por la llamada energía oscura.

Pero la ironía que supone la presencia de energía oscura es el hecho de que estos hipotéticos científicos no podrían deducir su presencia debido a la existencia de un vacío en la dinámica gravitacional de las galaxias: «Vivimos en un momento especial de la evolución del Universo, justamente en una época en la que podemos verificar observacionalmente que vivimos en esa época tan especial de evolución cósmica.» -explican Krauss y Scherrer con cierta ironía.

En el artículo que será publicado en la revista Journal of Relativity and Gravitation, los dos autores discuten la implicación que ha tenido la detección del fondo cósmico de microondas, una fuente de información sobre la naturaleza del Universo en sus inicios más tempranos. Esta radiación irá incrementando su frecuencia con el paso del tiempo, de tal manera que será indetectable en el futuro. Además, los autores prosiguen la discusión con el seguimiento de los elementos químicos formados en las etapas más tempranas del Universo, hidrógeno y helio, haciendo una predicción similar: la detección del deuterio primordial será imposible de llevar a cabo y el helio formado tras el Big-Bang será indistinguible del que producen las estrellas en sus núcleos mediante reacciones termonucleares. Eventualmente, el Universo parecerá estático y todas las evidencias que se emplean actualmente en los estudios de cosmología moderna habrán desaparecido.

Más información:

http://blog.case.edu/case-news/2007/05/22/krauss

miércoles, mayo 30, 2007

jueves, mayo 10, 2007

La supernova más brillante nunca antes observada

«Ha sido una explosión monstruosa, cien veces más energética que una supernova típica. Esto significa que la estrella que explotó podría tener el máximo de masa que un astro de este tipo puede alcanzar, aproximadamente 150 veces más masiva que nuestro propio Sol. Nunca habíamos observado anteriormente nada similar.» -explica Nathan Smith, perteneciente a la Universidad de California en Berkeley y responsable del equipo de astrónomos de California y de la Universidad de Texas.

Imagen: según las observaciones del Chandra y otros telescopios ópticos terrestres, SN2006GY es la explosión estelar más potente nunca antes observada. La imagen superior muestra una ilustración artística en la que podemos apreciar el aspecto que presentaría esta supernova observada desde una distancia relativamente corta. La imagen inferior izquierda corresponde a una toma infrarroja de la galaxia NGC 1260 -que alberga la estella convertida en supernova- realizada con la óptica adaptativa del Observatorio Lick; la toma inferior derecha muestra la imagen tomada con el Chandra del mismo campo de visión, mostrando el núcleo de NGC 1260 y la supernova SN2006GY.

Los astrónomos piensan que muchas de las estrellas de primera generación que nacieron en las primigenias galaxias presentaban estas masas tan elevadas. De hecho, esta supernova revela el modo en el que tales estrellas acabaron sus días. La observación, en la que se ha constatado la muerte de una estrella tan masiva, es en realidad un hecho sin precedentes. El descubrimiento de la supernova, que ha recibido la denominación de SN 2006GY ofrece importantes evidencias de que la muerte de este tipo de estrellas tan masivas es muy diferente de las predicciones teóricas conocidas sobre dichos cuerpos, en las que éstos acabarían sus días como agujeros negros.

La observación del Chandra permitió al equipo descartar otras alternativas que explicasen el origen de esta explosión. Inicialmente se pensó que una estrella enana blanca con una masa ligeramente más alta que la solar podría haber explotado en un medio estelar denso, rico en hidrógeno. En caso de haberse producido tal fenómeno, SN2006GY habría sido 1000 veces más brillante en rayos X de lo que el Chandra ha observado. De hecho, la menor intensidad de brillo en estas longitudes de onda es una evidencia de que SN2006GY se trataba de una estrella extremadamente masiva, la cual expulsó una gran cantidad de masa antes de explotar. Tal masa es similar a la observada en otra estrella, Eta Carinae, también muy masiva y situada en nuestra propia galaxia. Este hecho no hace sino incrementar ello las sospechas de que este astro podría finalizar su existencia en una violenta explosión de supernova. Aunque SN2006GY es intrínsecamente la supernova más brillante observada hasta la fecha, ésta se encuentra en la galaxia NGC 1260, situada a unos 240 millones de años luz de la Vía Láctea. La diferencia realmente importante es que Eta Carinae se localiza tan sólo a 7500 años luz de nosotros, muy próxima en comparación con la galaxia antes mencionada.

«No sabemos con seguridad si Eta Carinae explotará pronto, pero tenemos que fijarnos en este objeto por si acaso ocurriese algo así, pues podría ser el espectáculo estelar más impresionante en la historia de nuestra civilización moderna.» -explica Mario Livio, perteneciente al Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial.

Las supernovas se producen cuando las estrellas masivas agotan su combustible y colapsan bajo su propia gravedad. En el caso de SN2006GY, los astrónomos creen que el efecto que podría haber desencadenado la explosión es muy diferente. Bajo determinadas condiciones el núcleo de la estrella masiva produce tanta cantidad de radiación gamma que parte de la energía de dicha radiación se convierte en pares de partícula-antipartícula. Esta disminución en la energía emitida -al transformarse parte de la misma en masa- es la causa del colapso de la estrella bajo su propia gravedad.

Después de este colapso violento se producen reacciones termonucleares en el núcleo de la estrella y ésta explota violentamente, expulsando sus restos al espacio. Los datos obtenidos de SN2006GY sugieren que las primeras estrellas formadas en el Universo pudieron producir espectaculares supernovas en vez de agujeros negros. En lo que se refiere al efecto de estos procesos en el Universo hay grandes diferencias entre ambas posibilidades: estas supernovas violentas y energéticas enriquecen el espacio con enormes cantidades de elementos químicos pesados -sintetizados mediante reacciones termonucleares-, mientras que la otra posibilidad encerraría la materia en el seno de un agujero negro.

Más información:

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/news/chandra_bright_supernova.html

Página principal del Observatorio de Rayos X Chandra:

http://chandra.harvard.edu

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/main/index.html

lunes, abril 30, 2007

El universo según Penrose

entrevista a Roger Penrose

–Profesor Penrose, me gustaría aclararle ante todo que formularé preguntas desde la curiosidad, digamos, humanística, pero desde la ignorancia científica. Desafortunadamente, soy uno de esos lectores de su libro El camino a la realidad que al encontrarse con una fórmula matemática la saltan despavoridos.

–No se preocupe. Son muchos. Lo comprendo.

– San Agustín afirmó que el universo no nació en el tiempo sino con el tiempo. ¿Se trató de una intuición genial de la teoría de la relatividad?

–Desde luego, hoy se puede pensar que el tiempo sólo existe como parte del universo, es decir que no podríamos decir que el universo apareció en un momento determinado. De alguna manera, el tiempo y el universo surgieron a la vez. Así que, en efecto, parece que San Agustín tuvo una intuición genial.

–Después de Einstein, se acepta que el espacio y el tiempo son parte del universo físico y nacieron con él. Es decir que con el Big Bang nació la materia, la energía originaria, el espacio y el tiempo. Cuando pregunto qué había antes del Big Bang, o qué cosa lo causó, o cómo era el tiempo antes del tiempo, me responden que esas preguntas no tienen sentido, porque no había un antes del Big Bang, puesto que antes implica un concepto temporal, y no había tiempo, ni tampoco una causa antecedente a la manera en que la entendía la física clásica, ya que el Big Bang es un acontecimiento excepcional por antonomasia.

El problema es que mi mente no puede concebir cómo sería una ausencia de espacio, un no tiempo, una no causa. ¿Estas preguntas, verdaderamente, no pueden obtener respuesta desde ninguna teoría física?

–He aquí una pregunta muy interesante, y sobre todo, formulada en un momento oportuno, quiero decir no antes del último año y medio. Porque mi opinión ha cambiado de algún modo en los últimos tiempos. Y ha cambiado incluso desde la aparición de mi libro El camino a la realidad. Si me hubiese preguntado esto hace un año y medio, le habría dado la respuesta estándar, por así decirlo, que viene a ser lo que usted comentaba antes: que el espacio y el tiempo no tenían significado antes del Big Bang, y que por lo tanto hablar de un antes sería absurdo. Precisamente la última pregunta que le hicieron a Stephen Hawking en un reciente programa de entrevistas de la televisión británica fue ésa: ¿qué pasaba antes del Big Bang? Y Steve dio la consabida respuesta convencional, por lo menos así la considero yo. Pero ahora... Empezaré por lo que digo en El camino a la realidad. El estado inicial del universo fue algo extraordinariamente especial, singular. Y hay una razón muy simple para que tuviese que ser tan especial, y tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que dice, aproximadamente, que las cosas van siendo cada vez más aleatorias conforme transcurre el tiempo, o, dicho de otra manera, tienden al desorden, a una mayor entropía. Si reinterpreto esa ley y vamos hacia el pasado, las cosas deben ser menos aleatorias en el pasado, es decir mucho más especiales. Así que el estado inicial del universo debió haber sido muy organizado. Diríamos que es casi una paradoja, porque una de las evidencias más fuertes de la existencia del Big Bang son las radiaciones de microondas que sustentan la teoría. El Premio Nobel de Física de 2006, justamente, se concedió a los astrofísicos estadunidenses John C. Mather y George F. Smoot por sus investigaciones sobre el fondo cósmico de microondas, que contiene una información fundamental sobre el origen del universo. Pero de esta evidencia lo que más llama la atención es que en el Big Bang debió registrarse una entropía total, la máxima aleatoriedad...

–¿En el momento exacto del Big Bang?

– Bueno, sí y no. Digamos unos 300 mil años después, más o menos. Entonces, la aleatoriedad está ahí, pero por otro lado yo decía que ése tenía que ser un estado extremadamente especial, singularísimo. La respuesta es que la aleatoriedad era la de la materia y la de la radiación, pero en las coordenadas, por decirlo así, en que el universo era muy especial era en la geometría del espacio-tiempo. Es decir, en el contexto de la gravedad. O sea que el universo era singular de esta manera específica: en el espacio-tiempo. Todo era aleatorio, menos la gravedad. Esto lo sabemos ahora, pero necesitamos una teoría que lo explique. Por eso he estado pensando en estos asuntos durante años, y en el libro menciono con particular interés este problema. Aunque debo decirle que a casi nadie le preocupa este asunto.

–¿Entre los científicos?

–Sí, entre los cosmólogos. Bueno, no sé si les preocupa, pero casi nadie lo dice... Es curioso, producen unas teorías locas, pero nunca exponen una teoría para explicar esto.

–Entonces, ¿hoy no sería absurdo preguntar por lo que había antes del Big Bang?

–Es complicado. Vamos a ver cómo puedo explicarlo. La gravedad no era parte del estado térmico, no era aleatoria sino especial. En el campo gravitatorio no había un margen de libertad, por decirlo de otra manera, o los grados de libertad del campo gravitacional no estaban activados. Así que ahora mismo yo tengo una manera de expresar lo que esto significa. Y es que si echamos marcha atrás hacia el Big Bang nos encontramos con una geometría del espacio-tiempo que puede continuar en una fase anterior al Big Bang, y eso es lo que expresa esta condición. Se podría objetar que esto es un truquito matemático, pero no es meramente un truco, es real. Es lo que yo creo ahora. Y según esto, sí, había una fase anterior al Big Bang.

–La teoría del Big Bang sostiene que el universo está en expansión. A partir de esta tesis se generan dos alternativas principales. Una es que esa expansión continuará por siempre. La otra es que, al parecer, la velocidad con que se expande el universo está disminuyendo, a causa de que las galaxias y la materia que se encuentra entre ellas ejercen un efecto gravitacional que va frenando la expansión, con lo cual se produciría una inversión de ese movimiento de expansión y toda la materia universal terminaría concentrándose en un punto de extraordinaria densidad, como el que existía al acaecer el Bing Bang. Es decir que el universo acabaría destruyéndose. Se trataría de esa brutal compresión que algunos astrofísicos llaman, un poco en broma, el Big Crunch. ¿De cuál de estas hipótesis se siente usted más cerca?

–Pienso que continuará esa expansión indefinidamente. He dado muchas vueltas en torno a estos temas y a lo aburridísimo que va a ser el universo en el futuro. Bueno, pero nosotros no nos aburriríamos en ese sentido: no vamos a estar ahí, de todas formas. Esta es, por supuesto, una respuesta muy antropomórfica. Lo que habrá será radiación, luz que viaja. Pero creo que la luz no se aburrirá, porque no experimenta el paso del tiempo. Si me permite utilizar una expresión un poco americana, "la eternidad tampoco es para tanto". ¿Qué es la eternidad para un fotón? Así que en este estado último del universo, que será tan sólo radiación, partículas sin masa, no hay manera de contar el tiempo, porque las partículas no pueden "generar un reloj", por así decirlo. Si en el futuro remoto el universo "se olvida" del componente del tiempo y del espacio, porque ambos están ligados, y si en el pasado remoto también "se olvidaba" del tiempo y del espacio, por razones ligeramente diferentes, porque lo que ocurría es que la temperatura era altísima en ese pasado y cuando es tan elevada la masa se hace irrelevante, concluiremos que el estado inicial y el estado final del universo son casi iguales. O sea que según esta teoría, el futuro remoto se parecerá muchísimo al pasado remoto, al Big Bang. La única diferencia es la escala, y si el universo "se olvida" de la escala, el futuro remoto puede ser otro Big Bang. Así que yo he generado un modelo en el que el universo pasa por ciclos, en el que el futuro remoto se convierte en el Big Bang de la fase siguiente.

– ¿Que daría lugar a otro universo?

– Exactamente.

–Pero entonces las dos alternativas que mencionaba en mi pregunta conducen igualmente a la destrucción del universo tal como lo conocemos, con la materia, los hombres...

–Sí, en efecto, si quiere ponerlo así... Pero no sería el Big Crunch, el gran colapso, por razones que no puedo explicarle en este momento, pues habría que entrar en multitud de detalles.

–Claro, pero la diferencia no me consuela: igual, todo desaparecerá.

–Bueno, ya le dije que de todos modos nosotros no estaremos.

–Stephen Hawking predijo en la década de 1990 que estaba próxima a llegar una teoría completa que explicara las interacciones fundamentales del universo. Profesor Penrose, su monumental libro El camino a la realidad es un verdadero "estado de la cuestión" de todos los progresos de la física contemporánea. ¿Se ha avanzado mucho por el camino de la búsqueda de una teoría total?

–No mucho.

–Tal vez era excesivo el optimismo de Hawking.

–Sí, aunque no sé si llamarlo optimista o pesimista. Porque si Hawking tuviera razón, la "teoría del todo" sería una teoría muy fea.

–Su última obra explora "el camino a la realidad". Pero ¿qué entiende usted por realidad?

–Hablo de la realidad de los objetos físicos: esta mesa, este bolígrafo, la Tierra... Pero en mi libro distingo tres mundos de la realidad. Por un lado, el de la realidad física; por otro, el de la experiencia mental, y por último, el mundo platónico de los absolutos matemáticos. Así que concibo tres tipos distintos de realidad. Y en mi libro me ocupo de la relación entre el mundo físico y las matemáticas.

–Precisamente, ¿qué tipo de vínculo tienen las matemáticas con la realidad física?

–Creo que es un misterio. Pero considero que estos tres mundos de la realidad están interrelacionados. Sin embargo, para ser sincero, no entendemos el porqué. De alguna manera, parece que hay un acuerdo extraordinario entre la realidad física y las estructuras matemáticas.

–Así que Pitágoras, Platón, Galileo tenían razón: el código del mundo está escrito en caracteres matemáticos, aunque no sabemos por qué.

–Sí. Sin duda.

–Usted ha investigado y escrito sobre las relaciones entre mente y cuerpo. ¿Qué lo llevó a trasponer las fronteras de la física y de las matemáticas para indagar en el funcionamiento de la mente?

–Es un punto de vista que he formulado ya cuando estaba en la universidad, en la década de 1950. Y fundamentalmente me inspiré en el teorema de Gödel, que demuestra que las verdades matemáticas no pueden reducirse solamente a cálculos, y que para comprender las realidades matemáticas necesitamos ir más allá, salir de las meras normas de computación. Es decir, que ningún sistema consistente se puede usar para demostrarse a sí mismo. Lo que Gödel hace es mostrar cómo se pueden establecer ciertas verdades matemáticas que están fuera del alcance de las normas matemáticas. Así que la manera en que nosotros entendemos esas normas nos permite trascender más allá de las normas mismas. Lo que eso me indica es que nuestra comprensión está fuera de las normas. Este es un aspecto de la cuestión que nos lleva a la fase siguiente, nuestro cerebro y la capacidad de pensar conscientemente, que es lo que nos separa para siempre de las computadoras: la más potente y perfeccionada de ellas puede realizar cálculos de asombrosa complejidad con vertiginosa rapidez, pero jamás "entenderá" lo que hace. Es el resultado de cómo operan las leyes físicas, y esas leyes físicas tienen que estar fuera de la actividad computacional. La física clásica y la física cuántica tal como la entendemos hoy podrían verse reducidas a computación. Así que tenemos que ir a buscar más allá de estas dos disciplinas. Entonces, yo me pregunto dónde está el enlace más débil en la manera en que entendemos las leyes físicas. Y considero que está en la mecánica cuántica, que incorpora dos procedimientos que son incompatibles: uno es la evolución unitaria de la ecuación de Schrödinger, y el otro es qué es lo que se hace cuando se realiza una medición. Porque de la ecuación de Schrödinger no se puede obtener una medición, y esto es una paradoja, porque un artefacto con el que podamos medir se está construyendo con ingredientes cuánticos, claro, ¿y cómo puede comportarse de manera distinta a lo que postula la ecuación de Schrödinger? Así que todo esto nos indica que hay algo más allá. Y estoy de acuerdo con Einstein, con el mismo Schrödinger, e incluso con Paul Dirac: todos ellos afirmaban que la mecánica cuántica de nuestros días está incompleta. Y necesitamos por tanto completarla. Así que lo que yo especulo es que hace falta fundar las bases para la revolución teórica que permita a la física incluir en su campo el fenómeno de la conciencia.

–Su maestro, el astrofísico Dennis William Sciama, aventuraba la siguiente teoría: "El universo que conocemos está en sintonía con el nacimiento de la vida, con la evolución del hombre y de su inteligencia. Todos los parámetros cosmológicos, astronómicos, físicos y químicos aparecen finamente modulados en función de nuestra especie. ¿Casualidad? ¿La mano de Dios? Yo prefiero creer que el nuestro sea sólo uno de los infinitos universos existentes, cada uno con sus propias características e inaccesibles entre ellos. En éste, nuestro universo, se ha formado el hombre. En otros universos, tal vez, existen criaturas diversísimas de nosotros. De otro modo, ¿cómo es posible pensar que reglas físicas y matemáticas simples y fundamentales, si no tienen nada que ver con mi existencia, puedan conducir mi persona?" ¿Esta sería la teoría antrópica? ¿Según esta teoría, si este universo es para el hombre y el hombre es sólo para este universo, es imposible el conocimiento de otras realidades que eventualmente estén fuera de nuestro mundo? ¿Podemos decir que las matemáticas, o la lógica, o la física que conocemos están inscriptas en el código de nuestro universo y no tienen sentido en otro hipotético cosmos?

–Sí, se trata de la teoría antrópica. Supongo que habrá advertido usted que Dennis Sciama es el hombre a quien dediqué mi libro El camino a la realidad, y digo que fue él quien me mostró la emoción de la física...

–Claro, por supuesto.

–Estoy de acuerdo en que existen cuestiones significativas comprendidas en el principio antrópico que cabría discutir. En realidad, la dificultad radica en que uno no sabe lo que es un ser consciente. Y es un poco lo que Sciama dice en la cita que usted acaba de mencionar. Si existiera otro universo, con otras leyes, podría ser que los seres que surgieran fueran bastante diferentes de nosotros. Así que es muy difícil aducir, como algunos hacen, que otros universos necesariamente tienen que existir. ¿Sabe? Hay gente que diría que los parámetros de la naturaleza están afinados hasta tal grado, que o bien el universo fue diseñado por alguna clase de dios, o existen todos estos universos alternativos. Y la verdad es que yo mismo no estoy demasiado convencido de que sea absolutamente necesario que exista esta multiplicidad de universos. Quisiera mencionar algo que está relacionado con una cuestión que apuntaba antes, y no estoy seguro de si me gusta o no me gusta esto: si concebimos que se pasa de una fase a otra del universo, podemos admitir que las constantes de la naturaleza pueden reajustarse, así que en cada fase puede haber diferentes posibilidades de vida, o de vidas. Puede ser que nosotros seamos solamente algo relativo a esta fase. Bueno, estas son mis preocupaciones, son los argumentos que a mí me preocupan, así que preferiría no pronunciarme al respecto.

–O sea que más que en universos simultáneos usted cree en universos sucesivos.

–Así es, en efecto.

–Dice su compatriota y colega Paul Davies que los cosmólogos de hoy han adoptado la física cuántica para tratar de hacer razonable, de alguna manera, la idea teológica de una creación del universo desde la nada. Comenta Davies que así deviene concebible, por primera vez para la ciencia, un universo que nace por una especie de fluctuación cuántica: su origen, –digamos el Big Bang– es un evento sin causa. ¿La cosmología moderna, paradójicamente, viene a coincidir con la doctrina religiosa de una creación del mundo a partir de la nada?

–Me gustaría mantener mi trabajo y mis argumentos separados de los puntos de vista religiosos. Desde luego, cuando estaba viva la controversia entre la teoría del Big Bang y la del estado estático del universo se hablaba de esto, y los que sostenían la concepción del estado estático aducían que ésta era coherente con los que no creían en Dios, mientras que el Big Bang venía muy bien a los religiosos. El problema es que si metemos la religión en los argumentos científicos, entonces uno está, realmente, subjetivizando las teorías. No sé lo que opinaría Paul Davies de estas nuevas ideas mías que le he estado comentando.

–También Paul Davies reflexiona acerca de que debe haber habido un acto de inteligencia que seleccionó la enorme variedad de universos posibles y "eligió" uno, o una gama restringida de universos. Y sostiene que no es ilícito concebir que esta selección se sitúa fuera o más allá del dominio de la física, en el ámbito de la metafísica. Así, dice, desde un punto de vista religioso se puede decir que esta selección ha sido hecha por Dios, pero muchos científicos no aceptan esta explicación y afirman que debemos investigar un mecanismo de selección que sea totalmente interno al universo. ¿Cuál es su posición al respecto?

–En general, no me entusiasman demasiado estos modelos teóricos de multiuniversos. Pero, por otro lado, este esquema un poco alocado [ríe] que antes le describí, con esos ciclos sucesivos del universo, abre la posibilidad de que las constantes de la naturaleza vayan cambiando de una fase a otra. Habría que ocuparse de esta cuestión. Y podría ser una cuestión seria para mí, porque en este modelo existen predicciones bastante claras, que no he mencionado, sobre las fluctuaciones de ese ruido de fondo o fondo cósmico de microondas, que deben tener unas características específicas si la fase anterior y la fase siguiente se parecen. Esto podría verificarse por medio de la observación. Y como científico que soy, debiera permitir que se someta mi teoría a la comprobación. Como le he dicho, las predicciones de esta teoría son bastante claras, si bien puede ser que al final se demuestre que son erróneas, en cuyo caso tengo una alternativa un tanto resbaladiza, por así decirlo, que sería decir: las constantes de la naturaleza eran diferentes, y por eso la teoría no puede ser probada por medio de la observación.

–¿Qué respuesta daría la física a la clásica pregunta de la metafísica de "por qué hay algo y no más bien nada"?

–No lo sé. En un sentido matemático se puede contestar este interrogante hasta cierto punto. Porque un concepto matemático existe si es consistente. Así que si las reglas, las normas son consistentes y coherentes entre sí, entonces decimos que esa entidad existe. Pero claro, este es el sentido matemático de la existencia. Se podría pensar que la existencia física es más o menos así, pero la verdad es que no estoy seguro. Necesitamos saber más acerca de qué es lo que constituye la existencia en el sentido físico del término. Mi sospecha es que tendrá que ver con la percepción consciente, porque la pregunta sobre si existe un universo es posible porque soy consciente.

–Esto llevaría a otra pregunta: ¿es contingente el universo o necesariamente tenía que existir?

–Con sus preguntas me está llevando a los límites de la física. Creo que voy a empezar a utilizar un comodín.

–Quizás desembocamos en la filosofía.

–Bueno, vale, no pasa nada. Lo que no sé es si contestaré a ciertas preguntas. En este caso voy a optar por pasar, como se permite hacer a los concursantes en algunos programas de televisión.

viernes, abril 27, 2007

Hoyos negros, elemento clave para la creación de la vida

El equipo internacional de científicos utilizó el satélite espacial XMM-Newton, de la Agencia Espacial Europea (AEE) para poner bajo observación, desde hace casi dos años, un agujero negro con más de 3 millones de masas solares -es decir, esa cantidad de veces el tamaño del sol- en una galaxia activa a 30 millones de años luz de la tierra, conocida como NGC 4051.

La peculiaridad de esta galaxia es que varía en horas su brillo, lo que llamó la atención de los científicos porque permite hacer un seguimiento de los cambios en las emisiones de gas, que en observaciones anteriores sólo habían revelado las propiedades promedio del gas que logra escapar de la galaxia.

De acuerdo con los astrónomos José Franco López, director del IA-UNAM, y los investigadores Luc Binette y el propio Yair Krongold, los hoyos negros, al contrario de que lo que se piensa comúnmente, "no son voraces monstruos que se engullen todo lo que se les acerca", y explicaron: mientras el gas circundante al agujero negro no cruce la frontera conocida como el horizonte de eventos, todavía puede escapar si es que está lo suficientemente caliente".

Para empezar, el satélite ya mencionado cuenta con un telescopio espacial de rayos X, instrumento único para tomar las medidas precisas en un fenómeno espacial de este tipo en las galaxias activas, las que cuentan precisamente con hoyos negros, y de donde el gas escapa a velocidades de entre mil y dos mil kilómetros por segundo. Gracias a ese telescopio, el equipo internacional de científicos obtuvo información sobre las variaciones en el resplandor del gas y su estado de ionización.

Yair Krongold explicó que el mismo calentamiento que permite que el gas escape de la poderosa fuerza de atracción del hoyo negro también provoca que los electrones sean "arrancados" de sus núcleos atómicos. Y ese es el grado de ionización. Con la ayuda del telescopio, observaron que el gas logra librarse desde una distancia más cercana al agujero negro de lo que se pensaba.

También pudieron determinar la cantidad de gas que evita ser engullida: "calculamos que entre dos y cinco por ciento del material que gira en torno al agujero negro, o material de acreción, es el que logra escapar", advirtieron los científicos. "Esto es menor de lo que algunos astrónomos esperaban".

Ahora bien, el gas caliente que logra librarse por su calor contiene elementos químicos pesados o metales, que en realidad son cualquier elemento más pesado que el hidrógeno o el helio, incluyendo al carbono, elemento esencial para la vida en la Tierra. Los metales sólo pueden ser generados dentro de estrellas. Y los astrónomos siempre se han preguntado como es que éstos se encuentran en enormes extensiones del espacio entre las galaxias.

La investigación anunciada ayer en el Instituto de Astronomía ahora arroja una pista: galaxias más poderosas que la NGC 4051 pueblan el espacio, y se les conoce como cuásares, es decir, galaxias en cuyo centro hay un hoyo negro que se alimenta vorazmente del material que lo circunda. Pero también presentan vientos de gas que escapan, y que acarrean metales pesados al espacio. Entonces, si los cuásares son responsables de rociar de metales el espacio intergaláctico, esta "contaminación" podría estarse expandiendo en una especie de burbujas en torno de los cuásares. De esta forma, las diferentes regiones del universo se verían enriquecidas por metales "llegados" con diferentes velocidades.

Sin embargo, si la fracción de gas que escapa del hoyo negro es tan baja como descubrió el telescopio europeo en la galaxia NGC 4051, se tendrá entonces que buscar otra fuente de metales intergalácticos, que podrían ser las galaxias que con mayor frecuencia forman estrellas, conocidas como Galaxias Infra Rojas Ultra Luminosas (ULIRG, por sus siglas en inglés). Este avance científico fue publicado ya en la revista internacional especializada Astrophysical Journal el pasado 20 de abril.

miércoles, abril 25, 2007

Detectado un planeta similar a la Tierra que puede tener agua líquida

Los astrónomos (suizos, franceses y portugueses) coordinados por el Observatorio de Ginebra, han utilizado un instrumento relativamente nuevo acoplado al telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral en La Silla (Chile). Este instrumento, denominado HARPS, está diseñado especialmente para detectar las ligerísimas oscilaciones de una estrella debidas a los cuerpos que la orbitan. Este es el método de detección indirecto utilizado para descubrir la gran mayoría de los 202 planetas extrasolares catalogados hasta la fecha, ya que fotografiarlos directamente no está todavía al alcance de los observadores.

La gran sensibilidad de HARPS permite buscar planetas semejantes a la Tierra -pequeños y rocosos- y no demasiado cercanos a su estrella, los que más interesan a la humanidad por la posibilidad de que alberguen vida. La mayor parte de los cuerpos detectados hasta ahora son, por las técnicas utilizadas, gigantes gaseosos como Júpiter, pero que están tan cerca de su estrella y, por tanto, tan calientes, que pierden continuamente masa.

"Hemos estimado que la temperatura media de esta supertierra está entre los 0 y los 40 grados centígrados, por lo que el agua estaría en estado líquido", afirma en un comunicado Stephane Udry, del Observatorio de Ginebra. "Además, su radio debería de ser de sólo 1,5 veces el radio de la Tierra, y nuestros modelos predicen que el planeta debería de ser rocoso -como nuestra Tierra- o cubierto de océanos", añade.